12年孵化企業(yè)1000+,他在松山湖畔種起一片“蘋果園”

時(shí)間:2021/5/18 訪問(wèn)量:2246

近期,2020年松山湖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽掀起一陣“雙創(chuàng)”熱潮,吸引全國(guó)各地近千個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目踴躍參與。東莞小豚智能技術(shù)有限公司(下稱“小豚智能”)過(guò)關(guān)斬將,憑借“全自主無(wú)人艇關(guān)鍵技術(shù)及裝備”項(xiàng)目榮獲總決賽特等獎(jiǎng)。

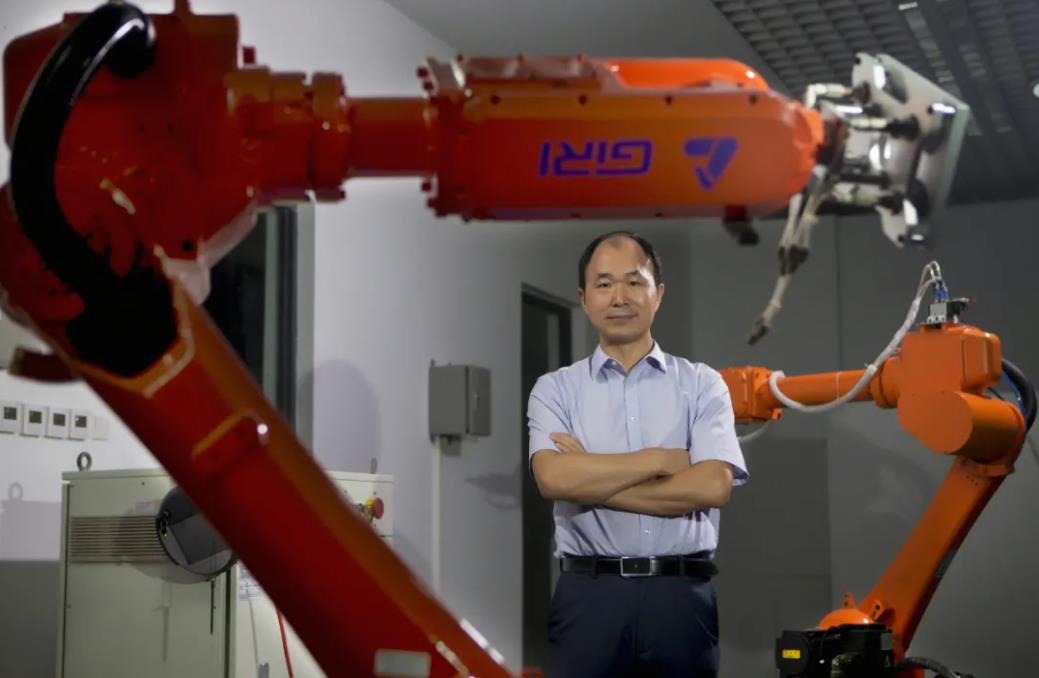

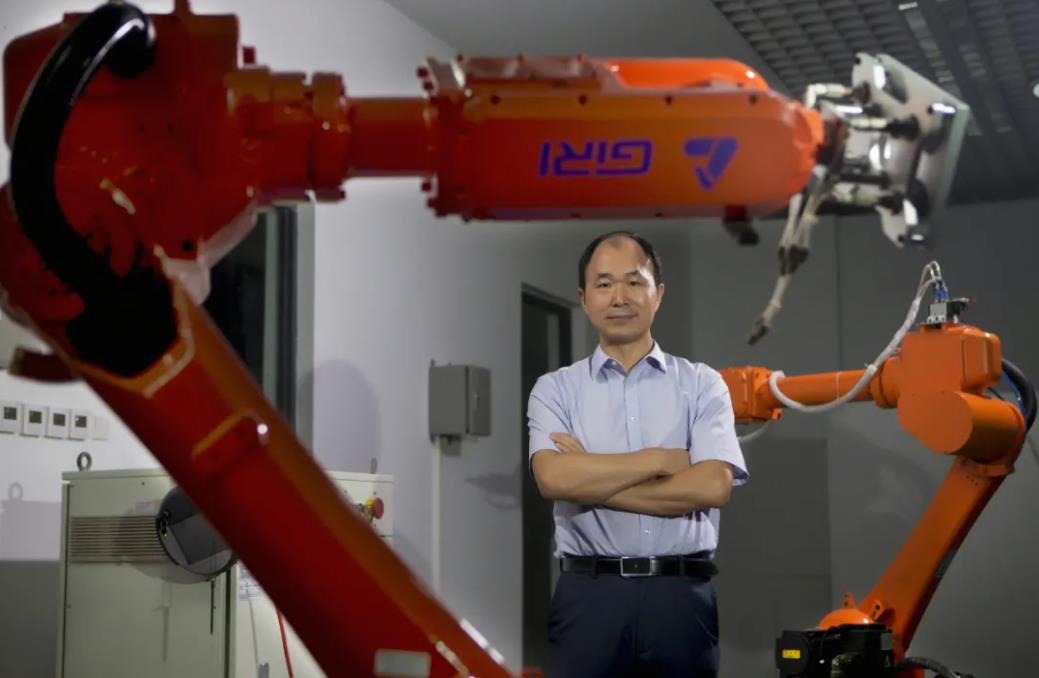

事實(shí)上,小豚智能是5年前,由廣東華中科技大學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院(下稱“工研院”)引進(jìn)松山湖的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。期間,從產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,工研院為其提供了全鏈條的產(chǎn)業(yè)孵化服務(wù)。如今,工研院、廣東省智能機(jī)器人研究院(下稱“廣智院”)院長(zhǎng)張國(guó)軍鼓勵(lì)小豚智能走出工研院,入駐松山湖國(guó)際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社區(qū)。他認(rèn)為:“我們不僅要培育‘蘋果樹(shù)’,還要打造‘蘋果園’,源源不斷向園區(qū)輸送企業(yè)。”廣東華中科技大學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院

2008年落戶松山湖時(shí),工研院只有30余人創(chuàng)業(yè)班底。如今,工研院的研發(fā)團(tuán)隊(duì)已發(fā)展至800余人,孵化企業(yè)1000多家,服務(wù)企業(yè)近20000家。在這平行時(shí)空中,松山湖也從當(dāng)初的一片荔枝林,升格為如今的國(guó)家級(jí)高新區(qū),并躋身“國(guó)家隊(duì)”序列,參與大灣區(qū)綜合性國(guó)家科學(xué)中心先行啟動(dòng)區(qū)建設(shè)。可以說(shuō),工研院是松山湖歷史的見(jiàn)證者,也是這片土地的建設(shè)者。12年來(lái),工研院與松山湖攜手同行、共同成長(zhǎng)。接下來(lái),站在“十四五”開(kāi)局、松山湖建園20周年的新起點(diǎn)上,工研院也將從前沿創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)孵化,繼續(xù)為松山湖科學(xué)城提供創(chuàng)新發(fā)展新動(dòng)能。教授下海結(jié)緣松山湖

在南粵大地生根發(fā)芽

2007年,本著“把學(xué)問(wèn)做在車間里,把文章寫在大地上”的信念,中國(guó)工程院院士李培根代表華中科技大學(xué),與東莞市政府、廣東省科技廳正式簽約共建工研院。

2008年,張國(guó)軍在恩師李培根的推薦下,來(lái)到松山湖一起建設(shè)研究院。“放眼望去,除了質(zhì)檢中心,周圍都是一片荒地。”張國(guó)軍回憶,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)看上的,是東莞制造業(yè)名城的金字招牌。“東莞制造業(yè)發(fā)達(dá),華中科技大學(xué)具有機(jī)械制造上的學(xué)科優(yōu)勢(shì),這是二者最大的契合點(diǎn)。”

到松山湖以前,張國(guó)軍已是高校里年少成名的教授。從學(xué)術(shù)象牙塔到建設(shè)研究院,他的想法只有一個(gè):將科技與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合。張國(guó)軍認(rèn)為,高校里很多研究成果往往像“青蘋果”,而工研院將研究成果轉(zhuǎn)化的過(guò)程,就是把“青蘋果”變成“紅蘋果”的過(guò)程。“‘青蘋果’好看不好吃,‘紅蘋果’好看又好吃。”他說(shuō)。但是,“做學(xué)術(shù)看長(zhǎng)板,做企業(yè)看短板。”初到松山湖,張國(guó)軍的心里仍沒(méi)有底。建立之初的工研院僅有30余名班子成員,建設(shè)經(jīng)費(fèi)也并不寬裕。他們有的,僅是一個(gè)堅(jiān)定的信念:“充分利用學(xué)術(shù)成果,在南粵大地生根發(fā)芽。”

當(dāng)然,創(chuàng)建新型研發(fā)機(jī)構(gòu),光有信念遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。為進(jìn)一步明確發(fā)展方向,2010年,工研院率先開(kāi)展“三無(wú)三有”體制機(jī)制改革。張國(guó)軍認(rèn)為,工研院堅(jiān)持“事業(yè)單位、企業(yè)化運(yùn)作”模式,雖然無(wú)編制、無(wú)級(jí)別、無(wú)固定運(yùn)行費(fèi),但在政府的大力支持下,可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化盈利,并通過(guò)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)富相結(jié)合”的激勵(lì)機(jī)制,激發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。12年以來(lái),從建團(tuán)隊(duì)、搭平臺(tái)到拓空間,作為新型研發(fā)機(jī)構(gòu),工研院的研發(fā)團(tuán)隊(duì)已發(fā)展至800余人,工程化團(tuán)隊(duì)已發(fā)展至1000余人。

2015年,廣智院正式誕生。隨后,依托工研院、廣智院,打造了“華科城”品牌系列孵化器,“兩院一城”的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化體系逐漸形成。目前,工研院打造了國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),擁有7支廣東省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),9大園區(qū),共服務(wù)企業(yè)近20000家,孵化企業(yè)1000多家,自主創(chuàng)辦企業(yè)超過(guò)100家。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)

打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富“蘋果園”

2020年12月底,小豚智能的“全自主無(wú)人艇關(guān)鍵技術(shù)及裝備”項(xiàng)目榮獲2020年松山湖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽特等獎(jiǎng)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人耿濤表示,自入駐工研院這五年以來(lái),公司完成了從產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)到項(xiàng)目落地產(chǎn)業(yè)化等。“感謝工研院一如既往的支持,這里沒(méi)讓我們失望。”耿濤透露,目前,小豚智能打算入駐松山湖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社區(qū),并進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模。

張國(guó)軍表示,隨著工研院的隊(duì)伍不斷壯大,研究水平與產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升,宛如一棵“蘋果樹(shù)”。但是,“我們不僅要培育‘蘋果樹(shù)’,還要打造‘蘋果園’,源源不斷向園區(qū)輸送企業(yè)。”事實(shí)上,小豚智能,僅是工研院對(duì)園區(qū)發(fā)揮外溢效應(yīng)的一個(gè)縮影。從2008年至今,工研院與松山湖的成長(zhǎng)是交相輝映、相輔相成的。2010年,國(guó)家高新區(qū)論證會(huì)在工研院召開(kāi)。同年,松山湖正式升格為國(guó)家高新區(qū),成為園區(qū)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2020年7月,松山湖科學(xué)城正式納入大灣區(qū)綜合性國(guó)家科學(xué)中心先行啟動(dòng)區(qū),躋身國(guó)家戰(zhàn)略隊(duì)伍,成為代表國(guó)家參與全球科技競(jìng)爭(zhēng)與合作的重要力量。11月,2020粵港澳院士峰會(huì)隆重舉辦,上百位院士專家齊聚松山湖,為未來(lái)科學(xué)城出謀劃策、把脈開(kāi)方。

松山湖科學(xué)城建設(shè)效果圖(局部)這十年,松山湖高速發(fā)展,從當(dāng)初的一片“荔枝林”變成一座“院士之城”,工研院扮演了無(wú)可替代的重要角色。其中,李培根院士親自謀劃建設(shè)工研院、擔(dān)任十年工研院理事長(zhǎng),為工研院發(fā)展指明方向;邵新宇院士自2008年起連續(xù)十年擔(dān)任工研院院長(zhǎng),并作為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)工研院發(fā)起國(guó)家數(shù)控一代工程,牽頭建設(shè)的智能制造車間已被評(píng)為首批國(guó)家智能制造示范工程。目前,邵新宇繼續(xù)擔(dān)任工研院理事長(zhǎng)一職,并積極推動(dòng)大功率激光器研發(fā)。

2012年邵新宇接受央視《焦點(diǎn)訪談》采訪在產(chǎn)業(yè)化方面,熊有倫院士創(chuàng)立廣東思谷智能技術(shù)有限公司并擔(dān)任首任董事長(zhǎng),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參與4項(xiàng)國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)制定,并成功入選工信部“智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商” 項(xiàng)目。目前,該公司已成功進(jìn)入華為、美的、格力、三一重工等龍頭企業(yè)的供應(yīng)體系,成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)RFID產(chǎn)品解決方案供應(yīng)商。正如李培根院士所說(shuō):“按照‘立足創(chuàng)新、面向應(yīng)用、服務(wù)社會(huì)’的學(xué)科發(fā)展思路,學(xué)科要服務(wù)于地方發(fā)展。”這些年來(lái),工研院還創(chuàng)下多項(xiàng)東莞“第一”,擦亮了松山湖的招牌。2008年,東莞第一個(gè)教育部產(chǎn)學(xué)研結(jié)合基地在此誕生;2011年,建成東莞第一個(gè)國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu);2011年,東莞科研平臺(tái)第一個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室成立;2018年,工研院獲批東莞唯一一個(gè)國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地;2019年,工研院代表東莞中標(biāo)首批國(guó)家制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群示范機(jī)構(gòu),目前正積極打造智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)全生態(tài)鏈。

此外,2013年,松湖華科產(chǎn)業(yè)孵化園正式成立,次年便成為松山湖第一個(gè)國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器。多年來(lái),工研院所孵化的90多家高新技術(shù)企業(yè),近一半均落戶松山湖。

從擴(kuò)容到提質(zhì)

培育新的產(chǎn)業(yè)方向

2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是松山湖建園20周年。站在歷史的交匯點(diǎn)上,松山湖科學(xué)城如何由“園”向“城”實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?“對(duì)松山湖來(lái)說(shuō),強(qiáng)大的電子信息產(chǎn)業(yè)既是優(yōu)勢(shì)也是劣勢(shì)。”扎根松山湖十余載,對(duì)于這里的現(xiàn)在與未來(lái),張國(guó)軍坦言:“要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,仍需培育新的產(chǎn)業(yè)方向。”張國(guó)軍談到,未來(lái)的產(chǎn)業(yè),不應(yīng)只追求數(shù)量與產(chǎn)值,而在于高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)培育明星企業(yè),建設(shè)新的園區(qū),輸出高質(zhì)量產(chǎn)業(yè),打造國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。例如,結(jié)合松山湖獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)無(wú)人自主技術(shù)、智能終端、工業(yè)大數(shù)據(jù)及激光產(chǎn)業(yè)的培育力度。

“以前在擴(kuò)容,現(xiàn)在要做的是提質(zhì)。”其中,張國(guó)軍認(rèn)為,在激光產(chǎn)業(yè)上,松山湖擁有全國(guó)唯一、全球第四臺(tái)脈沖式散裂中子源,阿秒激光、南方光源等大科學(xué)裝置集群逐漸成型,在深化前沿基礎(chǔ)研究中具備得天獨(dú)厚的資源條件。與此同時(shí),工研院在激光產(chǎn)業(yè)中已打下良好基礎(chǔ),開(kāi)發(fā)出國(guó)際首臺(tái)單模塊5KW工業(yè)級(jí)光纖激光器,以及國(guó)內(nèi)首臺(tái)30KW合束功率光纖激光器,突破了“卡脖子”技術(shù)難題;工研院所開(kāi)展的“高功率光纖激光驅(qū)動(dòng)13.5nm極紫外光刻光源的機(jī)理與優(yōu)化研究”項(xiàng)目,也已獲首批廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目立項(xiàng)(全省共13個(gè)項(xiàng)目)。因此,張國(guó)軍表示,激光產(chǎn)業(yè)將有可能成為松山湖下一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

當(dāng)然,新產(chǎn)業(yè)的培育不是一蹴而就的,需要堅(jiān)實(shí)的人才團(tuán)隊(duì)做支撐。張國(guó)軍表示,在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)浪潮中,良好的就業(yè)創(chuàng)業(yè)氛圍能有效發(fā)揮虹吸效應(yīng)。但在人才流動(dòng)上,對(duì)松山湖而言,既有機(jī)遇,也有挑戰(zhàn)。張國(guó)軍認(rèn)為,接下來(lái),仍需充分發(fā)揮“東莞智慧”與“松山湖智慧”,以更加靈活的人才政策,從加強(qiáng)人才補(bǔ)貼、提升住房保障、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面,吸引更多年輕人加入松山湖科學(xué)城建設(shè)中。

出品:松山湖融媒體中心

編輯:張珊珊

校審:黃少宏 陳啟亮